SEARCH BY CATEGORY

At PIGMENT TOKYO, we offer a wide range of high-quality art materials from around the world and throughout history to support the diverse expressions of artists.

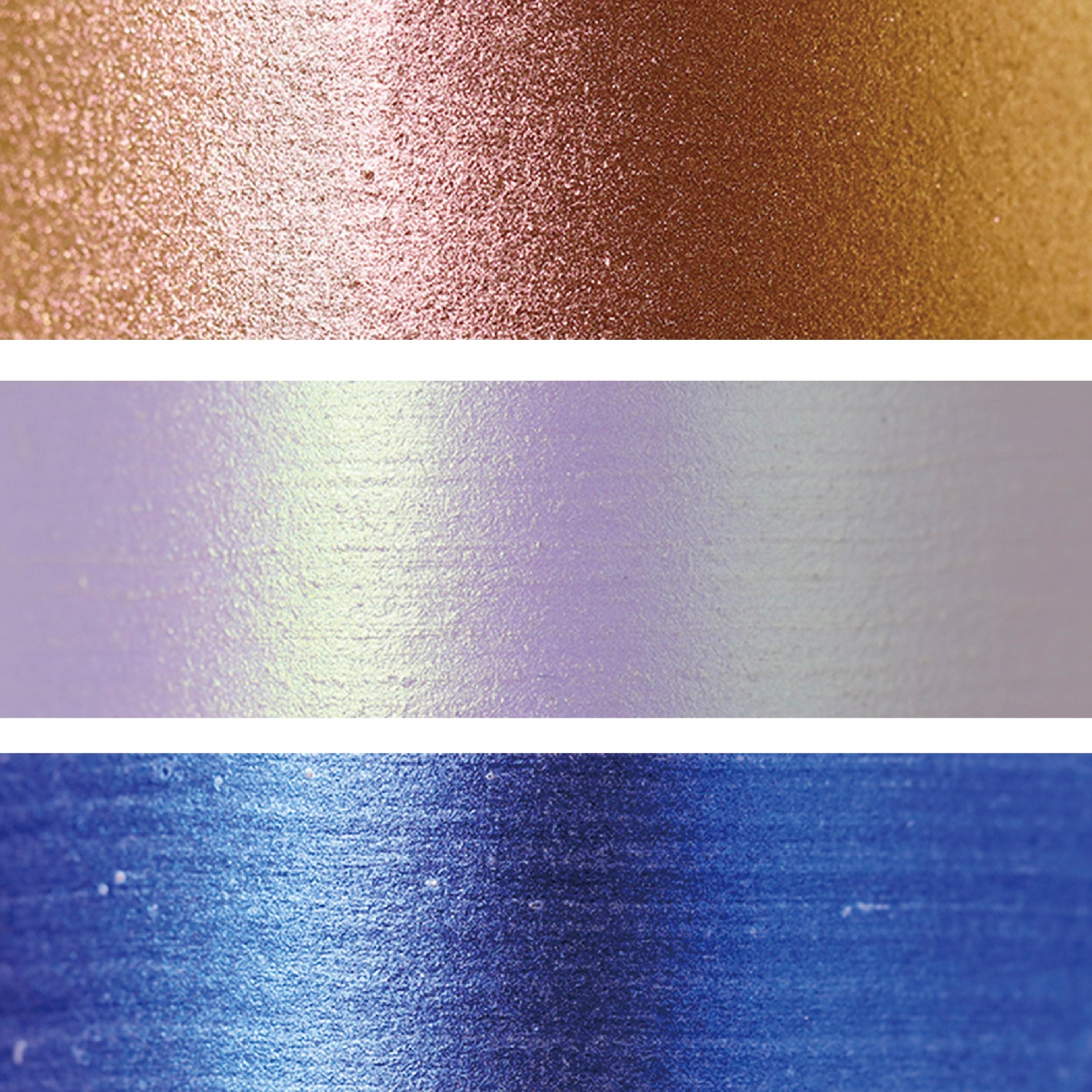

Our collection includes around 4,500 pigment colors, ranging from traditional natural pigments made from minerals and soils to dazzling effect pigments produced with the latest technologies.

Additionally, we provide rare and valuable ink stones and Sumi ink sticks, more than 600 types of brushes, Washi paper and original animal glues, tools and materials for traditional Western painting techniques, and other hard-to-find art supplies. You can order exclusive items available only at PIGMENT TOKYO from many countries worldwide. We continuously share expert knowledge and information through articles and videos about art techniques and materials. Additionally, you can also reserve a spot for workshops at our store through our website.

![[KU] Golden White](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/ee3c3507b414e2948b20cdaa51a4894c.jpg?v=1765268829&width=533)

![[KU] Golden Shine](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/bf92e71cc9a57aba111076ffcd1d8b49.jpg?v=1765268799&width=533)

![[KU] アルミニウムシルバー - PIGMENT TOKYO](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/2650.jpg?v=1768198237&width=533)

![[KU] Copper Glow](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/676c55ad068a5f5861b5f5bfd7eb6a2b.jpg?v=1765268760&width=533)

![ワークショップ[入門]墨流しと砂子で銀河を作る](http://pigment.tokyo/cdn/shop/articles/KV_Suminagashi-Sunago-workshop_c8d56a8d-b4ff-48cd-9f34-baa403f353ea.jpg?v=1764831626&width=533)

![[入門]水彩絵具づくり 25/12/20 - PIGMENT TOKYO](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/58d4c56daea9b44c95e2bfde47ebf3e9_4cfa8bed-8f6b-473c-b1d1-6f6bd16485f8.jpg?v=1696988920&width=533)