PIGMENT TOKYO(ピグモン トーキョー)では、アーティストの多様な表現を支える古今東西の良質な絵画材料を幅広く取りそろえています。

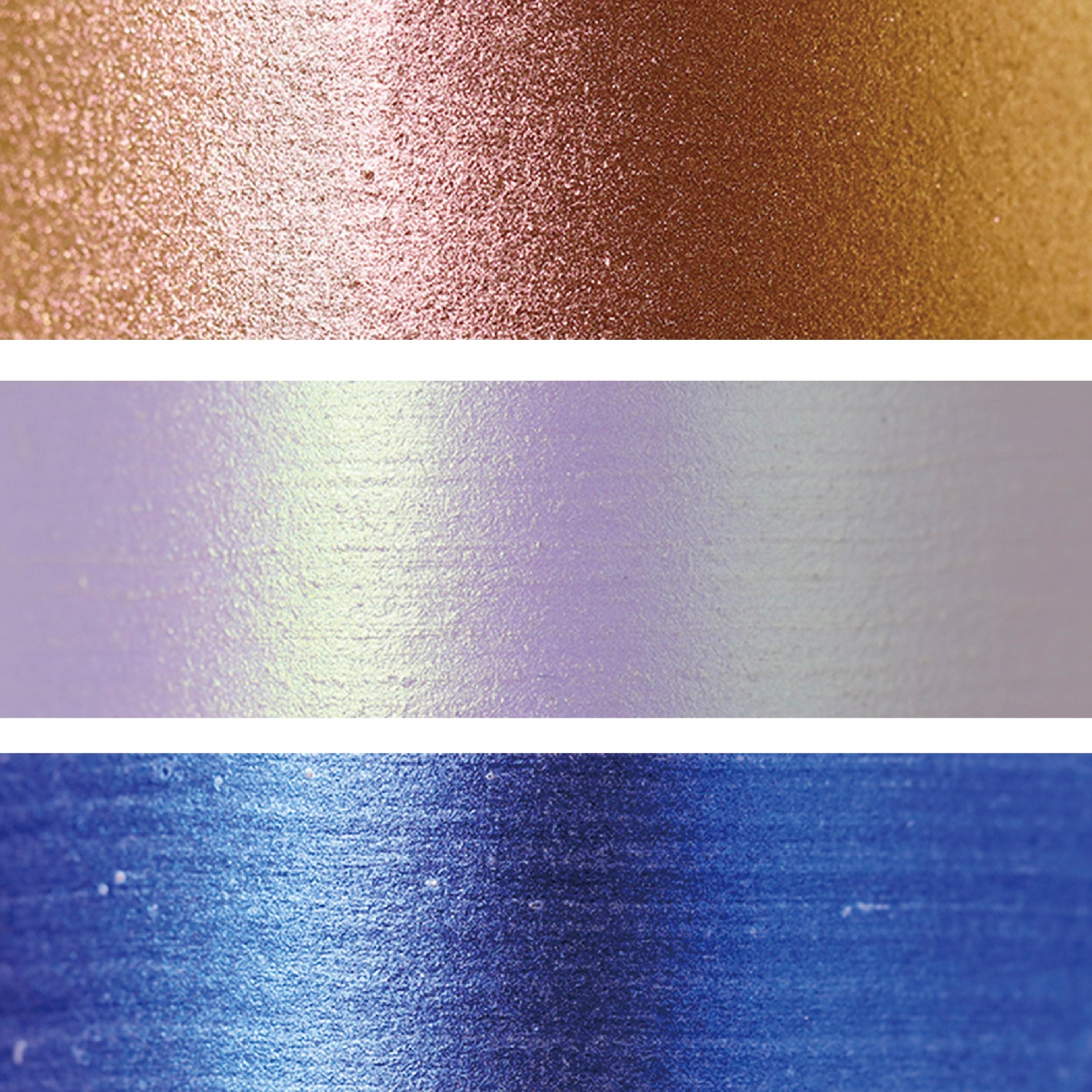

4,500色にもおよぶ顔料は、鉱石や土などから成る伝統的な天然顔料から、最新技術で製造された多彩な輝きを放つエフェクト顔料まで多岐にわたります。

加えて希少価値の高い硯や墨、600種を超える絵筆や刷毛、オリジナルの膠や越前和紙、西洋の伝統絵画技法に用いる道具や材料、その他入手困難な画材の販売も行っています。

PIGMENT TOKYOでしか入手できないアイテムなど豊富な画材は、世界各国からご注文いただけます。技法材料に関する記事や動画を通じて、専門的な知識や情報も随時発信しています。店舗開催のワークショップもサイトからご予約いただけます。

![[KU] ゴールデンホワイト](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/ee3c3507b414e2948b20cdaa51a4894c.jpg?v=1765268829&width=533)

![[KU] ゴールデンシャイン](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/bf92e71cc9a57aba111076ffcd1d8b49.jpg?v=1765268799&width=533)

![[KU] アルミニウムシルバー - PIGMENT TOKYO](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/2650.jpg?v=1768198237&width=533)

![[KU] カッパーグロウ](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/676c55ad068a5f5861b5f5bfd7eb6a2b.jpg?v=1765268760&width=533)

![ワークショップ[入門]墨流しと砂子で銀河を作る](http://pigment.tokyo/cdn/shop/articles/KV_Suminagashi-Sunago-workshop_c8d56a8d-b4ff-48cd-9f34-baa403f353ea.jpg?v=1764831626&width=533)

![[入門]箔で夜空をつくる 26/02/22](http://pigment.tokyo/cdn/shop/products/1296c806b26ea20fdc719c340713f69e_278c00fa-69a3-492d-a516-5a8fc35c2928.jpg?v=1681190559&width=533)

![[入門]絵絹に果物をえがく(のぶどう) 26/02/23](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/1_72b81723-b631-4241-936b-51ecd68870e0.jpg?v=1766740163&width=533)

![[入門]水彩絵具づくり 25/12/20 - PIGMENT TOKYO](http://pigment.tokyo/cdn/shop/files/58d4c56daea9b44c95e2bfde47ebf3e9_4cfa8bed-8f6b-473c-b1d1-6f6bd16485f8.jpg?v=1696988920&width=533)