PIGMENT TOKYOは、ブータン王国の Department of Culture and Dzongkha Development(文化省・Dzongkha* 開発省)より招聘を受け、2024年9月にブータンの首都ティンプーで開催された"Workshop on Mineral Pigment Paint Preparation and Application Techniques”(岩絵具の調合および応用技術に関するワークショップ)にて講演いたしました。

ワークショップでは、ブータンとネパールの伝統的な絵画の専門家と、PIGMENT TOKYOによる岩絵具や技法材料に関する講義とデモンストレーションが行われました。

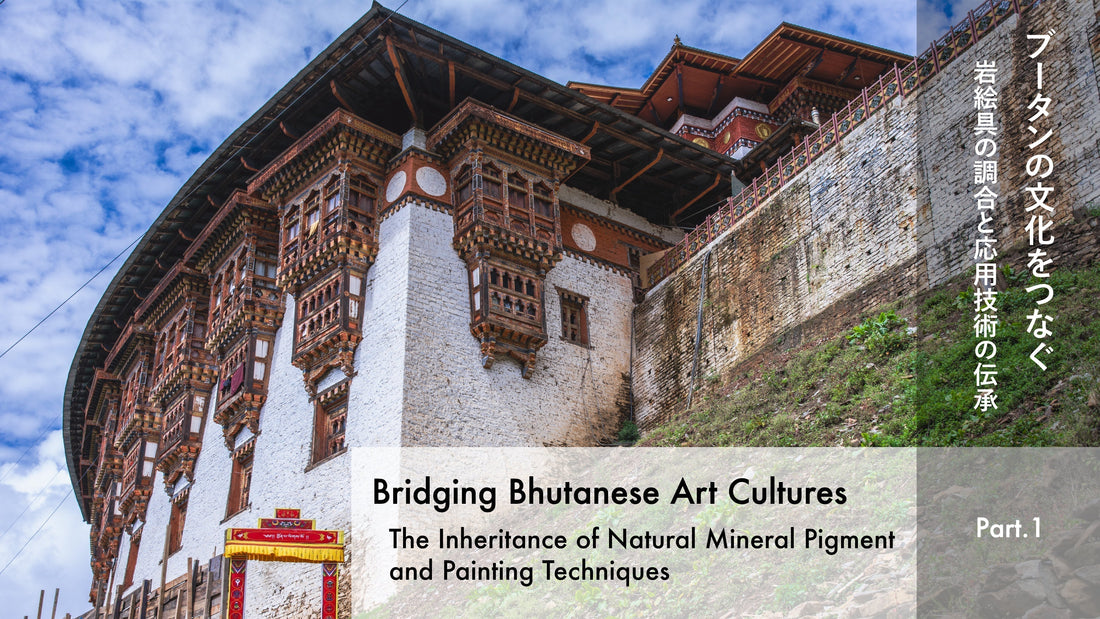

本記事では、ワークショップの起点となったブータンの文化財であるTango Monastery(タンゴ僧院)復元プロジェクトについての背景をご紹介し、続くPart.2ではワークショップの詳細をお届けいたします。

また、チベット仏教の影響を強く受けたブータンでは、その一派である Vajrayana(ヴァジュラヤーナ)密教の教えに基づいた文化が、生活規範のみならず社会や政治にも深く根付いています。

宗教的儀式や祭りはもとより、アート、建築においても重要な役割を果たしているブータンの歴史ある芸術をぜひご覧ください。

*Dzongkha(ゾンカ)...ブータン公用語。ブータンの文化やアイデンティティの重要な要素で、その象徴的な意味合いもある。教育や政府、メディアなどの公式な場でも使用される。チベット系の言語に属し、ブータンの仏教文化とも密接に関係し、独自の文字体系を持つ。

岩絵具の調合と応用技術のワークショップ 開催の経緯

ブータン王国の文化とDzongkha(ゾンカ)の発展を司る政府機関、文化・Dzongkha開発局 (Department of Culture and Dzongkha Development 、以下 DCDD)は、文化遺産の保護と保存、 伝統的な技術や文化的な慣習の維持、促進に関する策定と実行を担っています。

この機関は、ブータン王国独自の文化的アイデンティティを守り、発展させることで、調和のとれた進歩的な社会の実現を目指しています。また、公用語であるDzongkha(ゾンカ)は言語にとどまらず、ブータンの文化や宗教にも深く結びつきます。

今回のワークショップ・プログラムを主催したDCDDの文化財部門(Division For Cultural Properties)は、1981年に第4代 Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck(ドラッグ・ギャルポ・ジグメ・シンゲ・ワンチュク) 陛下のロイヤルコマンドに基づいて設立されました。

DCDDによる文化財の保存・修復事業の一環として、ブータンの重要な文化遺産であるTango Monastery(タンゴ僧院)の復元に焦点が当たります。

建立から300年以上が経過した僧院は、自然災害や老朽化によって大きな損傷を受け、復元が急務とされました。さらに、境内には建造物だけでなく、17世紀に描かれたブータンの伝統的な絵画様式「Menlug(メンルク)」の古代壁画が多数存在しており、建物と壁画の両方に修復が必要とされました。

Menlugとは、チベット仏教の伝統的な「Thangka(タンカ)」絵画の一種で、主に仏や菩薩、神、曼荼羅といった仏教的なテーマが描かれています。これらの絵画は、ブータンやチベットの宗教、文化、歴史が色濃く映し出されています。

Menlug様式のThangka絵画はブータン独自の伝統的な技法やスタイルを指すことが多く、色彩豊かで緻密なデザインが特徴です。その芸術的価値や技術的側面、さらにはブータンの文化や信仰を深く表現した作品として、国際的にも高く評価されています。

本来 Tango Monasteryにある壁画は、漆喰の壁に天然岩絵具や天然由来の顔料を使って描かれていました。

現在ブータンで制作されている絵画や壁画、さらには修復作業では合成顔料や土絵具、アクリル絵具が用いられており、そのほとんどはネパールやインドから輸入されています。

DCDDの保存修復師として僧院の復元プロジェクトを牽引するTashi Lhendup(タシ・レンドゥプ)氏は、美術品や文化財の長期的保存の観点から、「修復には耐久性の高い天然岩絵具と膠を使いたい」と願います。

しかしながら、ブータン国内では天然岩絵具を入手することができず、修復師や画家たちは技術的には優れているものの、そのような画材は彼らにとって馴染みのないものとなっています。そのため、海外のスペシャリストによるワークショップが企画されることになりました。

講師陣には、Tango Monastery復元プロジェクト及び本企画担当者でもあるDCDDのTashi Lhendup氏、ブータン研究センターおよびGNHリサーチ所長で伝統的技法と現代美術アーティストのDasho Karma Ura(ダショ・カルマ・ウラ)氏が名を連ねました。そしてDCDDと長年親交のあるネパールのPauva*(ポーバ )スペシャリストのSudarshan Suwal(スダルシャン・スワル)氏、日本の伝統的技法と高品質な画材に精通したPIGMENT TOKYOが講演を行いました。

ワークショップには、ネパールや日本の技法材料を学び、画材の重要性や天然岩絵具の特性について理解を推進する目的から、ブータンの画家や修復師が参加しました。

* Pauva(ポーバ )...ネパールのカトマンドゥ盆地の先住民族であるネワール族の画家が描く、仏教やヒンドゥー教の神仏を主題にした絵画。

Tango Monastery(タンゴ僧院)

Tango Monastery (タンゴ僧院)

首都ティンプーから北へおよそ17km、パロ地区にあるCheri(チェリ) 山の中腹(標高 約2600m)に位置します。ブータン仏教や歴史的にも非常に重要な場所で、聖地として知られた文化遺産です。

13世紀に設立後、1689年にブータンの文化と仏教の発展に大きく貢献した第4代 Druk Desi(ドゥラク・デシ *) のTenzin Rabgye(テンジン・ラブギェ)によって現在の形に改築されました。

仏教の学術機関 Institute of Advanced Vajrayana Studies(ヴァジュラヤーナ研究所)が設置され、伝統的な教義を次世代に継承することを目的とした上級教育レベルの修道院学校として運営されています。

現構造が築かれる前、敷地内の洞窟は聖者たちが修行や瞑想を行う場でもありました。現代でも心を鎮め、静寂を求める信仰の空間として受け継がれています。

地形を生かし、自然と融合したその建物はブータンの伝統的な建築、Zong (ゾン)様式で建てられています。堅牢で半円形の曲線を描いた白い外壁と、彫刻が施された木製の窓枠から、職人技を物語ります。

*Druk Desi(ドゥラク・デシ) …17〜19世紀のブータンにおける世俗的・政治的な権力を持つ指導者の称号。

馬の頭を思わせる形の岩:僧院の名前「Tango」の由来となっている

「Tango(タンゴ)」という言葉は、Dzongkha(ゾンカ)語で馬の頭を意味します。

ブータンの仏教において神格化された主要な神のひとつで、馬の頭を持つ仏であり、知恵と慈悲を象徴するHayagriva(ハヤグリーバ)に関連しています。

芸術においても、宗教的背景が密接に関連します。

たとえば、伝統的な工芸や美術の13の分野を指す Zorig Chusum*(ゾリク・チュスム)には、絵画、彫刻、織物、陶芸、金属細工などの分野があり、チベット仏教に由来します。Thangka絵画もそのうちの Lhazo(ラゾ/絵画・壁画)に含まれます。

* Zorig =芸術・技術 Chusum =13 を意味する

左:Tango Monastery 入口の木彫装飾/右:龍の彫刻

ブータン王国をDzongkha 語で書くと「འབྲུག་ཡུལ་」(ドゥルク ユル)。「雷龍の国」を意味し、雷龍はブータンの神話にも登場する重要なシンボルです。建造物の装飾デザインだけでなく、国旗や国章、国歌にも用いられています。

境内の随所にZorig Chusumによる装飾や意匠が施され、ブータニズムが感じられます。

Tango Monastery 中庭 龍がデザインされた入口

Tango Monastery 中庭 龍がデザインされた入口

Tango Monasteryに向かうCheri山の風景

Tango Monasteryに向かうCheri山の風景

Tango Monastery 復元プロジェクトの背景

Tangoの建造物から絵画(壁画)に至る復元作業は、文化的および歴史的な価値を次世代に伝えるための重要な国家プロジェクトとして進められています。

この取り組みの始まりは、2012年にTango Utsi(ウツェ/仏塔)内の Lhakhang(ラカン*)のひび割れが見つかったことに端を発します。元々構造の基盤が不安定で地震活動による損傷も確認され、地理的要因の影響に加え経年劣化が進みました。

さらに内部の壁画は壁に直接描かれているため、これらの貴重な壁画が劣化する原因となっていました。

その後、政府は Lhakhang(ラカン)再建計画を開始し、美術や文化遺産、地質学など国内外の専門家による科学的調査が実施されました。

絵画の復元作業の第一段階として、建造物の修復時に画面が損傷しないように、最初に作品を壁ごと取り外します。壁と一体化した状態で壁画を保持するため、さまざまな手法を用いて慎重に解体されました。

Lhakhangの壁は泥漆喰や石材といった伝統的な材料で作られているので、まずはその壁面を粘土で修理して安定させ、亀裂や剥がれた漆喰を取り除きます。

続いてUtse Lhakhang(ウツェ・ラカン) の解体と基礎の補強後に建物が修復され、壁画にも補強用の新しいブラケットが取り付けられます。

絵画を再び壁に設置した後、作品の復元が施されます。

* Lhakhang(ラカン)…ブータンの寺院や聖地、仏像や壁画が飾られている。

*ナレーション..Dzongkha語/字幕...英語

建物の石材や木材、土などの建設材料は輸入ではなくすべて伝統的な地元のものが使われており、作業もブータン人の手によって行われました。2018年12月に開始したUtse Lhakhangの修復は、2023年の11月に完成しました。

総面積700㎡にも及ぶ壁画の修復は、建造物の工事が進行するにつれて発生する更なる剥落やヒビの発生など、多くの課題と直面しながら今後も続きます。

2024年現在は、既存作品の修復だけでなく、新しい漆喰画の制作に備え、基底材となる壁の土を塗ったり、砥石で磨く作業が行われています。多くの方々の叡智と協力によって育まれたTango Monastery復元プロジェクトは、画材とともに新たな旅がスタートしました。

Thangka絵画 山の麓からTango Monastery までの道のりを表している

仏画のベースとなる壁は赤土です。その上に漆喰と土絵具や顔料、盛り上がった立体的な金色の線画部分は、注射器のような道具に金泥を入れて描かれています。

Thangka絵画(Tango Monastery)

Thangka絵画(Tango Monastery)

ワークショップ概要

今回のワークショップはTango Monastery(タンゴ僧院)復元プロジェクトを契機に、画材の重要性と天然岩絵具の特性への理解を深めることを目的として、ブータンの画家や修復師が参加しました。

ブータン、ネパール、日本の専門家による、岩絵具や技法材料に関する講義とデモンストレーションの概要です。

DCDD Conference Hall

講座名:Workshop on Mineral Pigment paint preparation and Application Techniques (岩絵具の調合および応用技術に関するワークショップ)

開催日程 2024年9月17日-19日

開催場所

セレモニー/プレゼンテーション:DCDD Conference Hall(Thimphu, Bhutan)

ワークショップ:DCDD Practical in Conservation Lab(Thimphu, Bhutan)

ブータン

タイトル:Tango utsiの壁画に使われている岩絵具について

講師:

DCDD Division For Cultural Properties Conservation Assistant(環境保護助手)/保存修復者 Tashi Lhendup(タシ・レンドゥプ)

ブータン研究センターおよびGNHリサーチ所長 /アーティスト Dasho Karma Ura(ダショ・カルマ・ウラ)

左:Tashi Lhendup氏 /右:Dasho Karma Ura氏

画像提供:DCDD

ネパール

タイトル:ネパールの岩絵具 基礎知識と使用法

講師:Pauva専門家/アーティスト Sudarshan Suwal(スダルシャン・スワル)

Sudarshan Suwal氏

画像提供:DCDD

日本/PIGMENT TOKYO

タイトル:日本の岩絵具と伝統的な絵画技法について

講師:PIGMENT TOKYO 山里奈津実(講師)/ 岡野敦美(講師/英語通訳)

左:山里奈津実 / 右:岡野敦美

画像提供:DCDD

ブータン、ネパール、PIGMENT TOKYOのワークショップ詳細については、こちらの記事にて特集しております。ぜひこちらもご覧ください。

【PIGMENT ARTICLES】ブータンの文化をつなぐ —岩絵具の調合と応用技術の伝承— Part.2

PIGMENT TOKYO

法人・団体様向けワークショップについて

プライベートワークショップ基本情報(個人・法人・団体)

こちらの記事もご参照ください。

参考資料・関連サイトなど

ブータン

Department of Culture and Dzongkha Development (文化省・Dzongkha開発省)

ネパール

Sudarshan Suwal

Natural Collection Traders http://www.stonepigments.com/

Instagram https://www.instagram.com/sudarshan_suwal/