What kind of mediums do you use for oil painting?

The most standard is painting oil produced from various art supply brands. Their ingredients are based on dry oil and volatile oils such as turpentine and added resins to make them more glossy or faster in the drying process.

In oil painting, there is a rule called "fat over lean," which means the top layer should have more oil than the bottom layer.

Of course, it is not always necessary to use this method depending on the artwork and painting style, but it has the advantage of preventing cracks on painting surfaces because it makes paint softer as it reaches the top layer.

However, dry oil dries very slowly, so it is necessary to dilute it at an appropriate ratio.

If you use painting oil that has already been formulated and diluted with volatile oil, you can create a painting that is less likely to cause problems and dries at a moderate speed.

Of course, it is possible to make painting oil with your own ratio by testing various recipes, but for beginners, it is recommended to purchase it first.

If you would like to know more about dry oils which are essential binders for oil paints, please refer to this article.

PIGMENT TOKYO “Types of Drying Oils Used in Oil Painting”

However, this "fat over lean" technique may not be for everyone. For example, a reasonable drying speed is required when you only have a limited space to dry your paintings or a specified time frame to work on paintings.

Also, everyone has different needs for mediums, depending on whether they want to achieve a high sheen in oil paint or a slower drying time.

1. Faster Drying Speed

There are many ways to increase drying speed, but the simplest approach is to add an alkyd resin.

This resin is widely used not only for fine art paint but also for interior/exterior paint. You may have seen this name on paints at hardware stores.

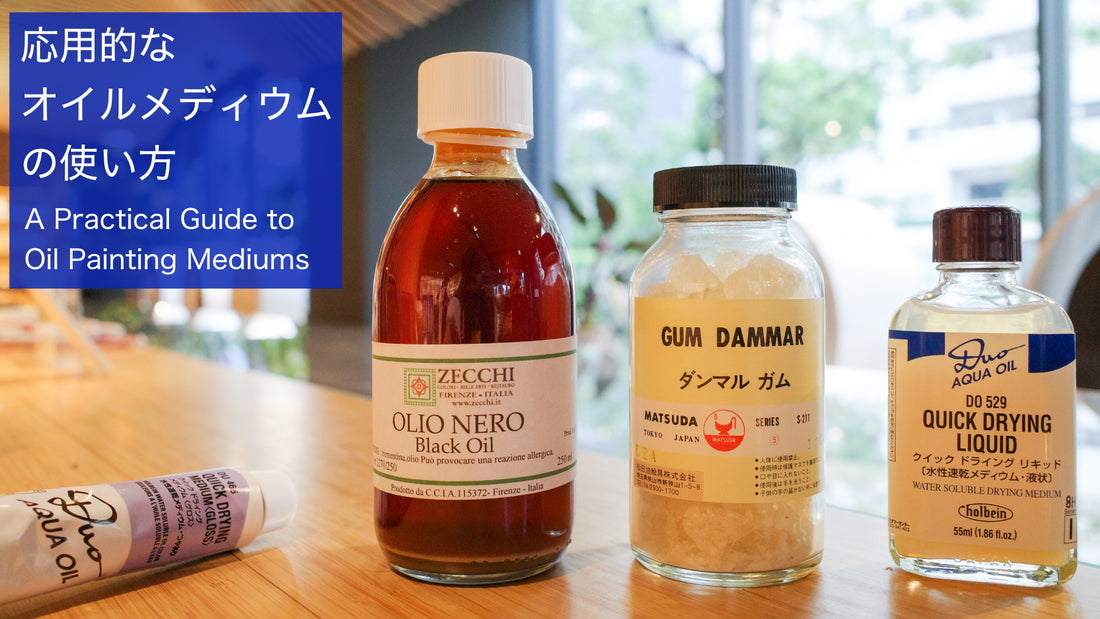

What PIGMENT TOKYO recommends for painting is "Duo Quick Drying Liquid."

This is an alkyd resin in a glass bottle that dries quickly, has excellent fluidity, and retains an appropriate sheen after drying. It can be mixed with a binder such as painting oil, or directly with paint.

However, if added too much, the color and lightfastness of the paint will decrease and yellowing will be caused.

There is also a product with a higher viscosity called "Duo Quick Drying Medium Gloss. " This product is recommended when using thicker paints.

Moreover, "Black Oil 3270" released by ZECCHI has a fast drying speed but is suitable for secondary to dark color paints since the oil itself has a dark tint.

The maximum amount that can be added is about 50%.

2. More Glossy Texture

A characteristic of dry oil is its sheen with moist and rich colors that we cannot find in water-based mediums. For those who want to achieve a glossier sheen than that, we recommend Gum Dammar.

Some art supply stores sell it in a dissolved solution, but our lab carries the raw material.

The dissolving method is very simple. After wrapping dammar resin with a filter cloth, dip it into a terebinth jar just like using a tea bag.

The ratio is about 1 volume of Gum Dammar to 2-3 volatile oils, and then cover the jar with a lid and let it dissolve. The Gum Dammar will dissolve completely in one to three days. It is recommended to use stockings or tea bags for filtering.

Another option is to use "Duo Quick Drying Medium Gloss" as mentioned above. This gloss is derived from alkyd resin, so it will have a different appearance from that of Gum Dammar.

3. Mixed Technique

The mixed technique of using tempera and oil was established during the transitional time before the technique using only oil paint was developed.

Even today, many artists apply these techniques to their artwork and try various ways of expression.

In Japanese, "water and oil" is a metaphor for something that does not harmonize or match well.

However, Kusakabe's AQYLA made this possible. It allows fine hatching with water-based paints over oil paints.

PIGMENT TOKYO visited Kusakabe Co., Ltd. to interview Mr. Iwasaki, who is a manager of the technical development department, and asked about the appeal of AQYLA, a new type of paint that is water-based but also has oil-based characteristics in the article titled “AQYLA, Water-based Paints with Oil-based Character.”

PIGMENT TOKYO “AQYLA, Water-based Paints with Oil-based Character”

Thus, oil paints are available in a wide variety of painting liquids and mediums for different purposes and techniques.

If you are interested in trying a new technique or expanding your style of expression, we encourage you to try these painting mediums.

Translated by Atsumi Okano and Nelson Hor Ee Herng

PIGMENT TOKYO Art Materials Experts