みなさんは「印象派」という言葉を目にした時、どのようなイメージを持たれますか。

東京にお住まいの方々にとっては、上野にある国立西洋美術館の常設展、松方幸次郎コレクションが身近かもしれません。

他にもさまざまな印象派に関する企画展が開催されており、19世紀におけるアート・ムーブメントの代名詞とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

ではなぜ、この印象派という絵画が人々を魅了し続けるのでしょうか。

印象派の作家たちは心の中にあるImpression(インプレッション)、つまり作者の目に映った現象や感銘を生き生きとしたストロークでキャンバスに焼き付けました。

その描かれた「印象」こそが、時を超えた今も、こうして私たちの目を惹きつけてやまないのです。

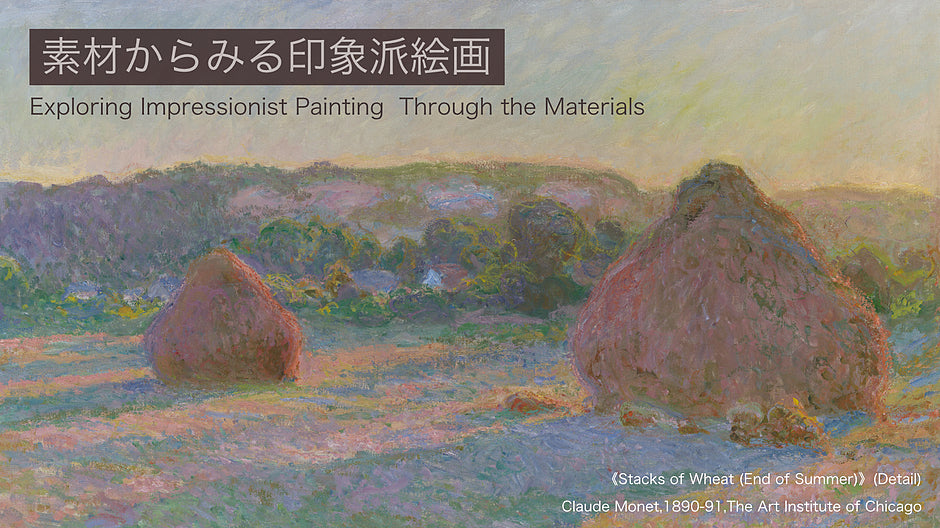

例えば、この作品を見てみましょう。

《Stacks of Wheat (End of Summer)》 Claude Monet,1890-91,The Art Institute of Chicago

かつてヨーロッパ絵画における金字塔であった神々の物語や偉人たちはそこになく、朦朧とした色彩と筆さばきで田舎の風景だけが描かれています。

それはまるで、私たち鑑賞者からモチーフの物体的な要素を遠ざけるかのように、輪郭線や細部描写が捨象されています。そして、あまりにも眩しくて目を細めて外界を見てしまった時のような、じんわりとした光を巧みに表現しています。

クロード・モネはこうした自然現象を描いた「光の絵画」を目指したのです。

それでは何故、彼は絵画における光を探求したのでしょうか。

この理由のひとつとして、視覚に対する徹底的な探求があったからといえるでしょう。例えば彼は「積み藁」や「ポプラ並木」、「ルーアン大聖堂のファサード」、そして「睡蓮」など、同一のモチーフを描いた作品を多数残しています。

それらはウォーホルの描いた「キャンベルのスープ缶」のように、カラーパレットの異なった作品群を量産しているのではなく、それぞれ時間や季節、気象を変えて描かれています。

17世紀の批評家、レッシングは『ラオコオンー絵画と文学との限界について』において「芸術のもつ物質的な制約がそのあらゆる模倣を結びつける」とした上で、画家が唯一の瞬間をひとつの視点からしか描けないということは、この時を捉える視点には念には念を入れて選び出す必要があると語っています。

そう、自然界の光はその日によって、異なった景色を私たちに見せてくれます。

彼はこうした物質的な制約に対して実直に向き合い、移り行く季節の中で自然が作り出す現象を描いたのです。

このような光の表現を可能にしたのは、モネの巧みな表現力はもちろんのこと、印象派の作家たちが用いた素材にも秘密が隠されています。

上記作品をもう少し近くから観察してみましょう。

《Stacks of Wheat (End of Summer)》(Detail) Claude Monet,1890-91,The Art Institute of Chicago

藁へ自然光が当たっている、まさにその瞬間を画布に刻み込むように、力強いタッチで描かれています。

こうした屋外での制作を可能とするためには、チューブ入り絵具が必要不可欠でした。

というのも、古典的な絵画工房での絵具づくりは、その都度、必要量の顔料を砕いて油で練っていました。もちろん1色だけで作品を作ることはできませんので、絵画制作には膨大な人と時間を要しました。

またモネのように屋外で作品制作する場合は、画材を外に持ち出さなくてはいけません。もし手練りの絵具だけで屋外制作をしようとしたら、きっと大理石や顔料を抱えて外に出るだけで、日が暮れてしまいます。

PIGMENT FEATURES「オイルカラーメディウムで油絵具を作ろう」より

19世紀初頭から中盤ごろに登場したチューブ入り油絵具によって、画家は容易に屋外での作品制作が可能となりました。

またチューブ入りの絵具はその名のとおり容器に入れて保管する必要があるため、絵具の粘度が低いと移動中に漏れが生じてしまいます。そのため、空のチューブへオリジナルの油絵具を充填したい場合は、現在でも体質顔料などを用いて少々硬めに粘度調整をする必要があります。

モネの肉厚な油絵具のストロークは、こうしたチューブ絵具ならではの表現があったからこそ、生まれたのかもしれません。

ふたつめが、ミニマムな処方のキャンバスを用いたことです。

西洋・東洋問わず、多くの絵画は基底材へ下地処理をしてから描画が行われます。

それはにじみ止めや、メディウムの定着向上など目的はさまざまですが、少なくとも作品の耐久性を上げるためには、下地作りはほぼ必須の作業と言えるでしょう。

古典技法のひとつ、フレスコ画に用いる石灰地パネルの写真をご覧ください。描画面には石灰石と硅砂を用いた石灰が塗布されており、側面にはサイジングされた亜麻が確認できます。

地塗りをする前と後で、画布がどのように変化するかがわかります。

しかし、モネの作品にはそうした処理は最小限に留められています。

改めて、同作品の別の部分を見てみましょう。

《Stacks of Wheat (End of Summer)》(Detail) Claude Monet,1890-91,The Art Institute of Chicago

キャンバスの隅に、一番下のレイヤーであるキャンバスが透けて見えます。

織目が見えて褐色を帯びていることから、石膏などの白系体質顔料を用いた地塗りは行っていないことが窺えます。

こうした素材を用いることで油絵具が画布に染み込み、じんわりとした絵画表現が可能となります。またキャンバスの織目による凹凸で筆への引っ掛かりが強くなり、しっかりと画面に絵具が定着するため、力強いストロークで描くことができたのです。

伝統的な描写のセオリーに囚われず、光学的な現象をキャンバスに定着させることを可能にしたのは、彼の審美眼と技術もさることながら、用いた素材にもその秘密が隠されています。

PIGMENT TOKYOでは、伝統的な絵具作りや、箔の使い方など、絵画の根底に迫るワークショップを多数ご用意しております。

文字で学ぶ美術史だけでは体験できない、材料学的な視点からみたアート体験は、きっと美術への理解を深めてくれるでしょう。

ぜひ、当ラボのワークショップページをご覧ください。

参考資料

・リュッツェラー H『抽象絵画 意味と限界』西田秀穂 訳(美術出版社.1973年)

・レッシング『ラオコオンー絵画と文学との限界について』斎藤栄治 翻(岩波書店.1970年)

・宮下誠『逸脱する絵画 (20世紀芸術学講義)』(法律文化社.2002年)

・国立西洋美術館 松方コレクション (2021年11月16日閲覧)

https://www.nmwa.go.jp/jp/about/matsukata.html

・株式会社サクラクレパス 「コラム」絵具チューブの歴史(2020年11月16日閲覧)

https://www.craypas.co.jp/press/feature/009/sa_pre_0016.html