“The Journey to Nikawa” began in 2017 as a joint research project with Musashino Art University called “Research and Study on Nikawa, a Traditional Material for Japanese Painting,” led by the artist, Aguri Uchida, who is also a professor emeritus of Musashino Art University.

In 2021, the publication of a book titled “膠を旅する (The Journey to Nikawa)“ and the exhibition “膠を旅する-表現をつなぐ文化の源流 (The Journey to Nikawa ー Tracing the Cultural Origins)” held at Musashino Art University Museum & Library (MAU M&L) gathered great attention from the public.

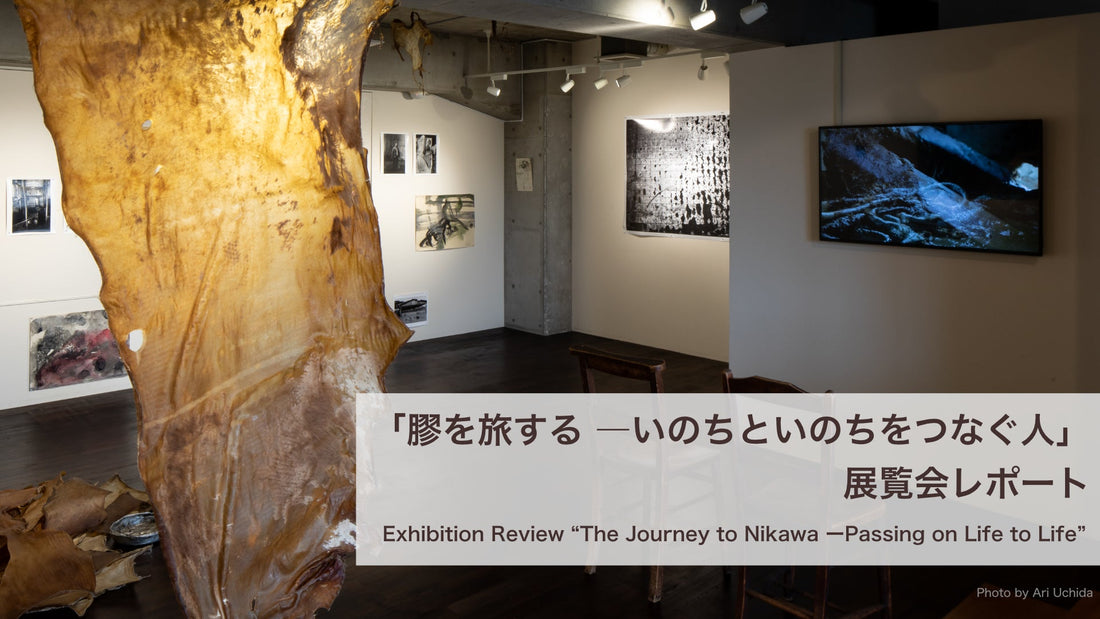

Following the path, the exhibition “膠を旅する ― いのちといのちをつなぐ人 (The Journey to Nikawa ー Passing on Life to Life)” was held in March 2023. This exhibition was composed mainly of paintings and drawings by Aguri Uchida using Nikawa (animal glue) as a binder and black-and-white photographs of “屠場, Toba (slaughterhouse)” by Seiichi Motohashi.

The whole exhibition space was also like an installation, including a documentary video of Nikawa production that has a scene of immersing rawhide in a river as pretreatment called “川漬け, Kawazuke” by Osaki Shoten, as well as displayed objects such as 皮屑, Nibe (skin left over from leather production and 生皮, Kigawa (cow rawhide.)

Exhibition view. Photographs from the "屠場, Toba (Slaughterhouse)" series by Seiichi Motohashi and sketches by Aguri Uchida. ⚫︎

The last exhibition held at the Musashino Art University Museum was a great success, not only with visitors but also with nearly 40,000 online views (as of 2023) for the talk event on the Nico-Nico Museum Channel.

During the exhibition, Mr. Motohashi, who had been a collaborator in “The Journey to Nikawa'' project, said, “Today is the anniversary of both the exhibition and book, which is wonderful, however, this is yet the end. We must continue our journey with Nikawa so we won’t forget about the achievements we made today.”

Since the previous exhibition happened during COVID-19, the exhibit period was much shorter and it had more restrictions for the public to visit. Therefore, after going through such circumstances, the curators decided to plan and hold another exhibition at Gallery ARIKA Hole which is owned by Mr. Motohashi.

︎“Ichikawa, ” a new work of Aguri Uchida, was painted for this exhibition inspired by the Ichikawa river, where Osaki Nikawa soaked in during the Kawazuke process. A piece of skin (Nibe) that remained from making Osaki Nikawa was installed in the center of the space. ⚫︎

In addition to the impact of Uchida and Motohashi's artworks, the piece that caught my attention the most was the video projected on the monitor in the center of the gallery. The video showed the daily life of people who still coexist with nature while making Nikawa.

An installation view of the piece of leather and the video work “Osaki Nikawa ー What We See Beyond the Materials.” ⚫︎

The English word “Art” originated from the Latin word Ars. Ars also corresponds to the Greek word Techne, which originally meant skill or technique. If techniques based on human activities are considered Ars, then the video work “Osaki Nikawa ー What We See Beyond the Materials" is truly a praise of technical knowledge.

The workers in the video who are processing leather in the freezing cold river reminded me of figures of artists who work on sculptures.

This work evokes the scenery of a thousand years ago when the leather industry was first introduced to Japan and reminds us about the history and culture of ourselves who have been living in the far east.

The ancient Greek philosopher Hippocrates left the phrase “Ars longa, vita brevis,” which can be translated as “Art is long, life is short," seemingly telling us how important it is to have techniques that people continue to pass on and build together.

Moreover, it can be said that “膠を旅する ― いのちといのちをつなぐ人 (The Journey to Nikawa ー Passing on Life to Life) exhibition” is a story of cycles. As a Buddhism painting, “九相図, Kusouzu (The Death of a Noble Lady and the Decay of Her Body)” suggests the physical bodies of lives are impermanent.

However, the bodies of animals are decomposed and each part is given a new life by being transformed into food, art or a painting medium. This transformation is the aesthetic that the leather industry demonstrates.

Furthermore, the current exhibition is not only a repetition of the previous one, but also, there are changes and circulation in terms of exhibiting new pieces based on the latest field studies.

A French philosopher, Georges Bataille once defined "Altération (Alteration)" as the term for changing something ordinary into something different, or for making something homogenous into something different.

Nikawa has a characteristic that becomes fluid when its temperature is warm and solidifies when it is cold and it sometimes absorbs external things into itself as a medium for painting.

Transformative, receptive and changing aspects of the “The Journey to Nikawa” project overlap with these characteristics of Nikawa glue itself.

Raw cowhide by Osaki Shoten Manufacturer, made by the classic method. ◾️

Although some people may think that the leather industry is far from our daily lives, it has become an essential technology for processing gelatin for food, medicine, medical capsules and other uses in modern life. This traveling troupe is a group of Nihonga painters, photographers and Nikawa makers who are from different generations and using different media of expression and is continually presenting the universal culture that once existed with humans in the past.

(Photographs of the mark at ⚫️ taken by Ari Uchida)

(Photographs of the mark at ◾️ taken by Akira Oya)

“膠を旅する ― いのちといのちをつなぐ人 (The Journey to Nikawa ー Passing on Life to Life)”

Date and Time: 21 March 2023 (Tues) - 2 April 2023 (Sun) 11:00 - 19:00

*This event has ended.

Venue: Arika Hole 7F Polepole Za Building, 4-4-1 Higashinakano, Nakano-ku, Tokyo

For more information: http://polepoletimes.jp/times/arikahole/exhibition/

Organization : "膠を旅する (Jouney to Nikawa)” Production Executive Committee

Suponsors: Kao Foundation for Arts and Science, Koueki-zaidan-houjin-zeirishi-kyoueikai-bunka-zaidan, POLA Foundation for the Promotion of Traditional Japanese Culture

Cooperation: POLE POLE TIMES, Osaki Shoten, KOKUSHOKANKOKAI INC., FOVEA, PIGMENT TOKYO

References

“膠を旅する (The Journey to Nikawa)," Supervised by Aguri Uchida, Written by Shigeru Aoki, Kunisuke Ueda, Tomoki Kaneko, Tomoyo Kitazawa, Noriaki Kitazawa, Tomo Koganezawa, Syusei Goto, Hyungkook Park, Naoaki Yamamoto (Published by

KOKUSHOKANKOKAI INC, 2021)

Osaki Shoten